1935年12月10日-1983年5月4日。青森県弘前市生まれ。ラジオ、テレビ、映画、演劇、ミュージカルの台本作家、詩人、俳人、歌人、作詞家、スポーツ評論家、政治評論家、演出家、劇作家、映画監督、

エッセイスト、雑誌編集者、写真家、ゲームプランナー、ビデオ作家等々、表現の場はあらゆるジャンルに及び、その枠にとらわれない活動は自らも「職業は寺山修司」と答えたという逸話があるほど。

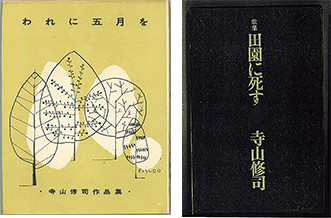

10代初期から文才を発揮し、俳句に夢中になった中学時代を過ごす。青森高校に入学後に俳句研究誌『牧羊神』を創刊し、全国高校生俳句会議を組織した。早稲田大学に進学すると短歌をつくり始め、『短歌研究』で短歌研究新人賞特選を受賞し、「昭和の啄木」と呼ばれた。

●「われに五月を」(1957年/作品集)

●「田園に死す」(1965年/歌集)

●「時には母のない子のように」(1969年/作詞)

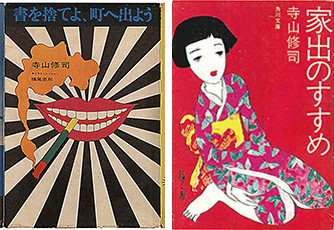

次から次へとジャンルを越境していたが、各ジャンルでは常に異端者だった。それでも戦後日本の矛盾を鋭く告発し、時代を挑発するスタイルはオピニオンリーダーとして若者たちの熱狂的な支持を受ける。

●「書を捨てよ、町へ出よう」(1967年/評論)

●「誰か故郷を想わざる」(1968年/エッセイ)

●「家出のすすめ」(1972年/評論)

23歳からラジオドラマを書き始め、その後映画やテレビドラマの脚本、戯曲を次々と執筆。いずれのジャンルでも高い評価を受け、気鋭の新人作家として注目を浴びた。多作の作家で、30歳になる頃には映画脚本を5本、10本以上のラジオドラマ、20本ほどのテレビドラマ脚本を執筆している。

●「血は立ったまま眠っている」(1960年/戯曲)

●「コメット・イケヤ」(1966年/ラジオドラマ台本)

●「サード」(1978年/映画脚本)

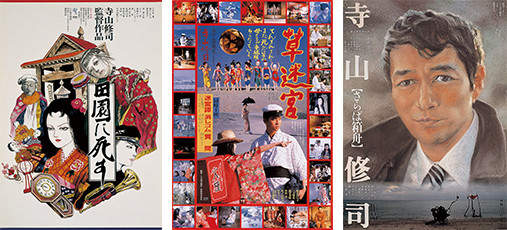

映画館を経営する親戚の下で過ごした中学時代を経て映画マニアとなり、映画監督として6本の劇場用作品と多くの実験映画を残した。その作品群は現在活躍する映画監督たちにも多くの影響を与えている。また37歳の時、突如として荒木経惟に弟子入りし写真家を目指し、1981年には「平凡パンチ」のために「支那人形」というタイトルで女優・高橋ひとみを撮り下ろした。

●「田園に死す」(1974年/映画監督)

●「草迷宮」(1978年/映画監督)

●「さらば箱舟」(1982年/映画監督)

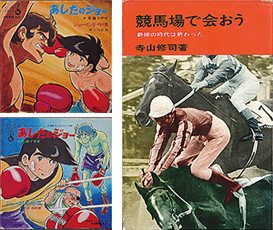

幼少期は野球少年であると同時にボクシング少年でもあり、二つのスポーツに関する作品も多数残している。漫画「あしたのジョー」の登場人物・力石徹の葬儀を主催したことは大きな話題となった。一方20歳の時にネフローゼで入院した際、同室の韓国人から手ほどきを受けた競馬に関してもエッセイや詩にとどまらず、レース予想の新聞連載を始めたり、競走馬の馬主になったりした。

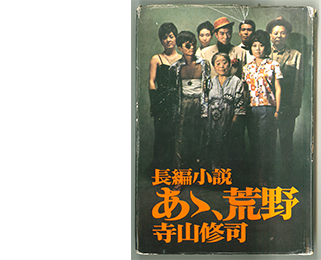

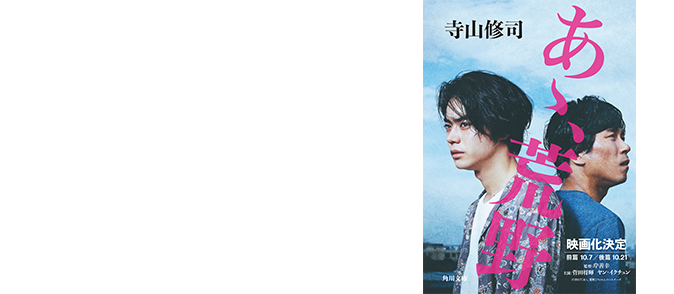

●「あゝ、荒野」(1966年/長編小説)

●「競馬場で会おう」(1966年/エッセイ)

●「あしたのジョー」(1970年/主題歌作詞)

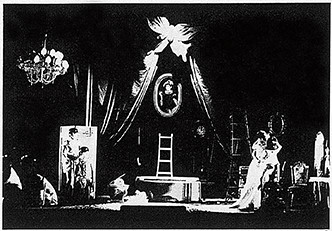

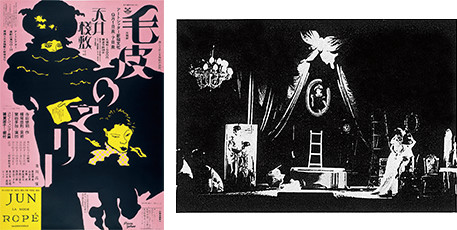

31歳で横尾忠則、東由多加、九條映子らと劇団「演劇実験室◎天井棧敷」を旗揚げ。いくつもの作品が世界的な規模で公演され、高い評価を受ける。退廃的で時にスキャンダラスなその舞台は演劇界にアングラ劇団ブームを引き起こすにとどまらず、映画をはじめとした様々なジャンルにまで波及。これによって、日本のカルチャーシーンの頂点に立つことになった。

●「毛皮のマリー」(1967年/作・演出)

●市街劇「ノック」(1975年/作・演出)

●「身毒丸」(1978年/作・演出)