-

寺山が遺した言葉が登場人物の台詞のモチーフになっている。

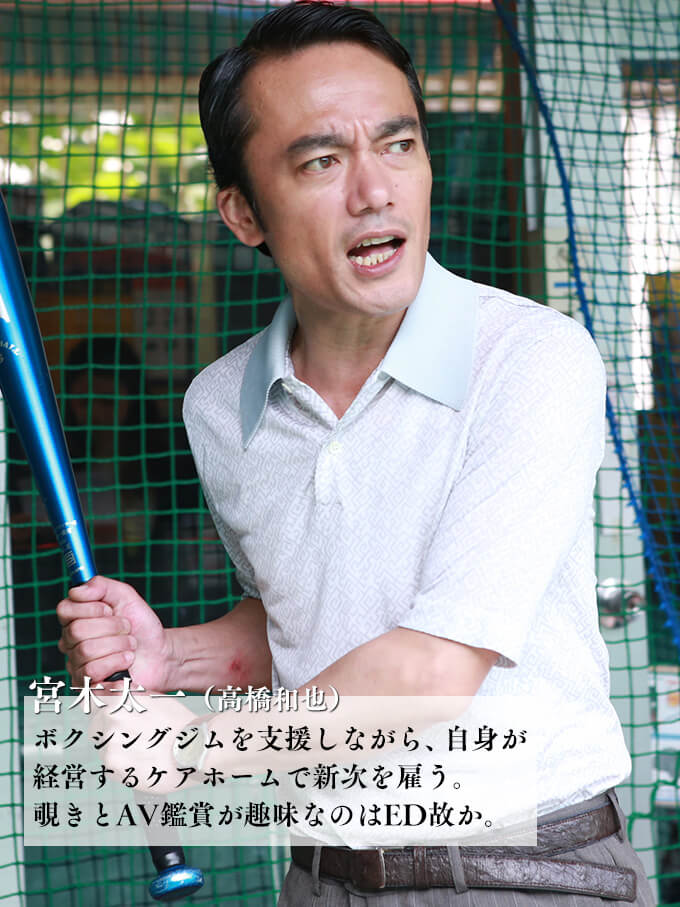

―「懐かしのわが家」 ※宮木の台詞。

―「さらばハイセイコー」 ※宮木の台詞。

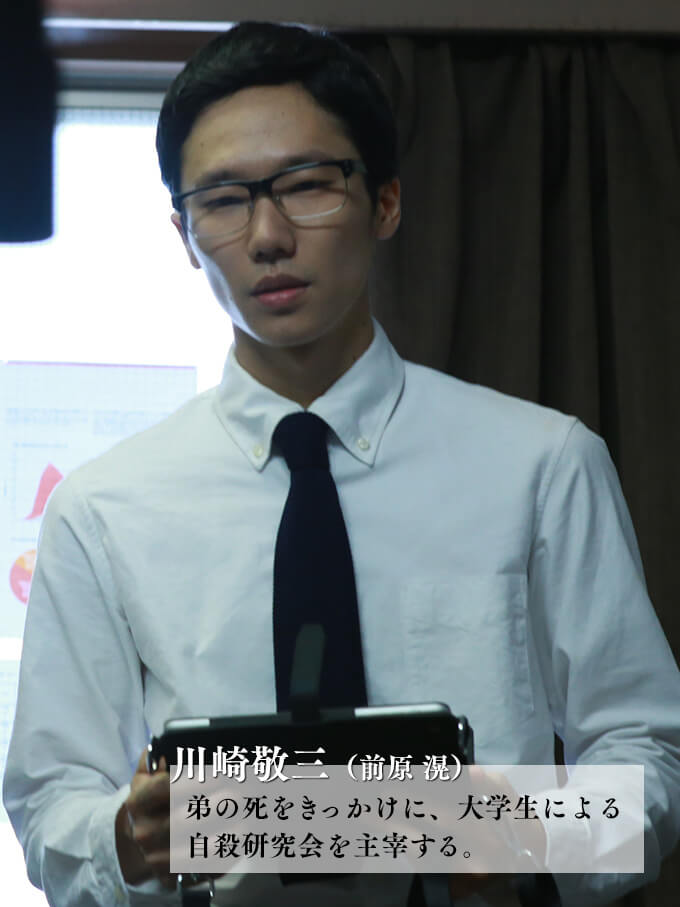

―「競馬放浪記」「あゝ、荒野」など ※元々は、サン=テグジュペリの名言。川崎の台詞。

-

原作の舞台は1966年の新宿。映画の舞台はごくごく近い近未来の2021年。奇しくも両方とも東京オリンピック後の日本を描いている。

-

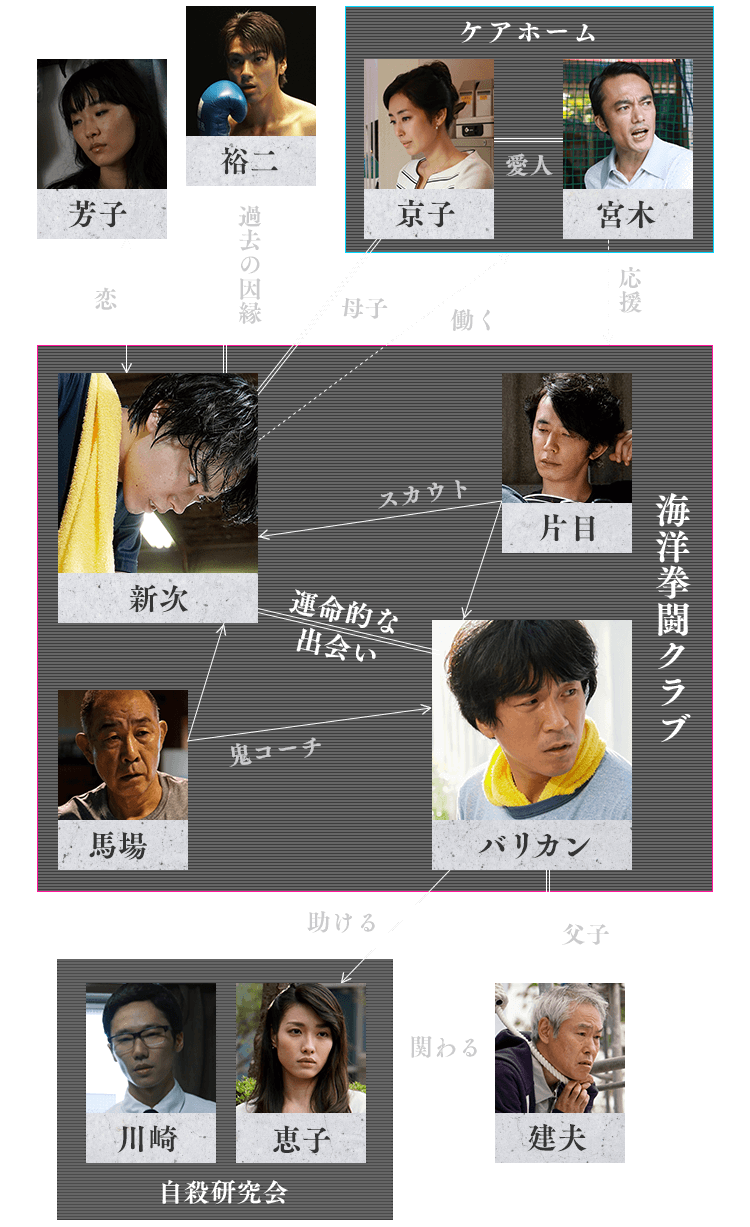

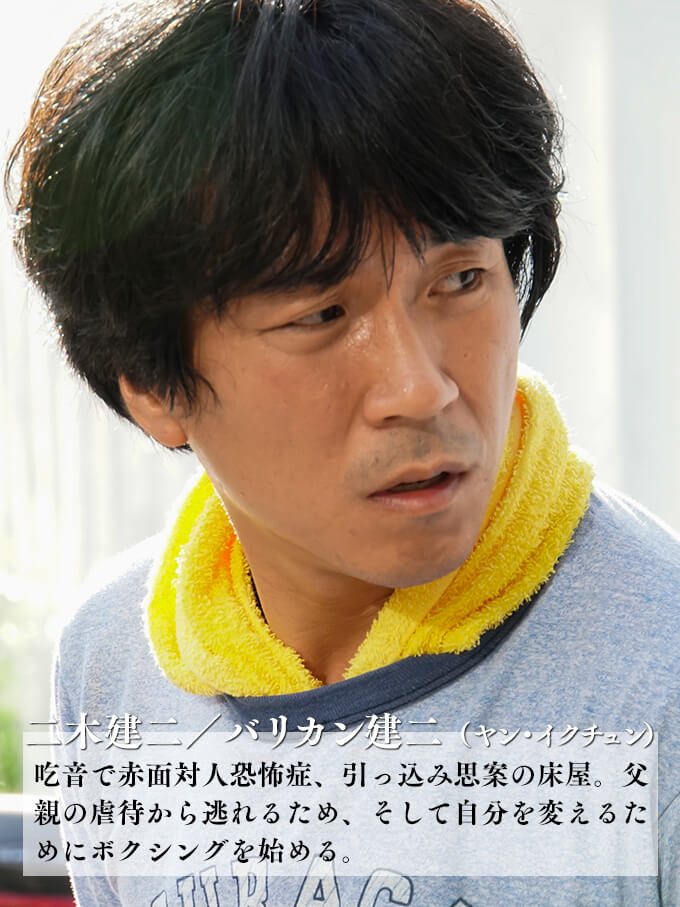

バリカンこと二木建二が韓国から父親に無理矢理日本に連れてこられたという設定は映画のオリジナル。また、原作ではバリカンは新次よりも年下で弟的な存在である。

-

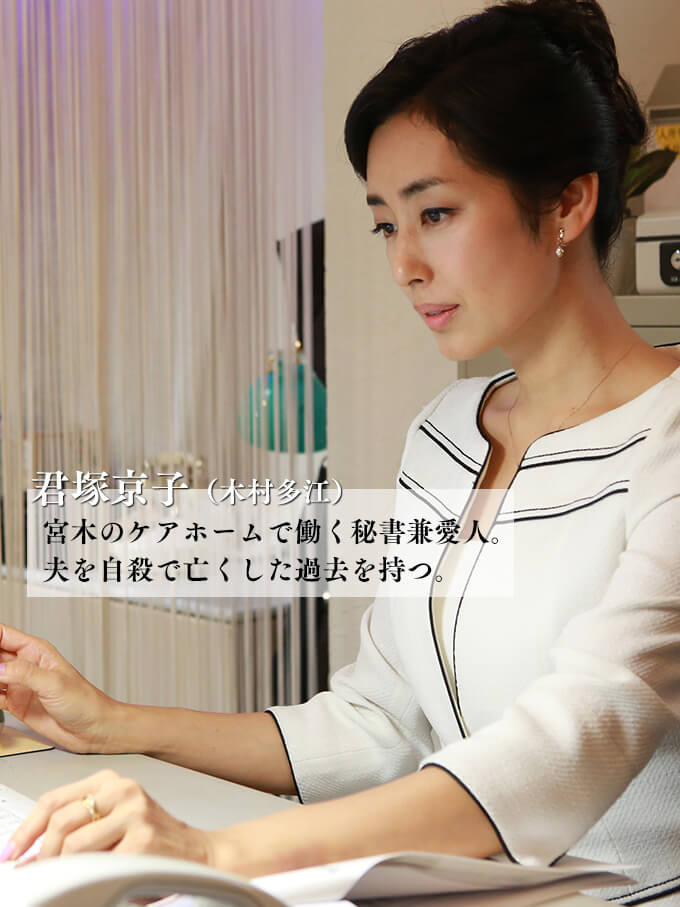

新次やバリカンの母のことは原作には出てこないが、映画では新次の母がボクシングジムのオーナー宮木の秘書兼愛人として登場する。また、母親の存在は寺山作品の重要なモチーフである。

-

原作ではバリカンの父と新次の父との繋がりはないが、本作では海外派兵先で上官と部下の関係で、新次の父が自殺する原因にもなっている。

-

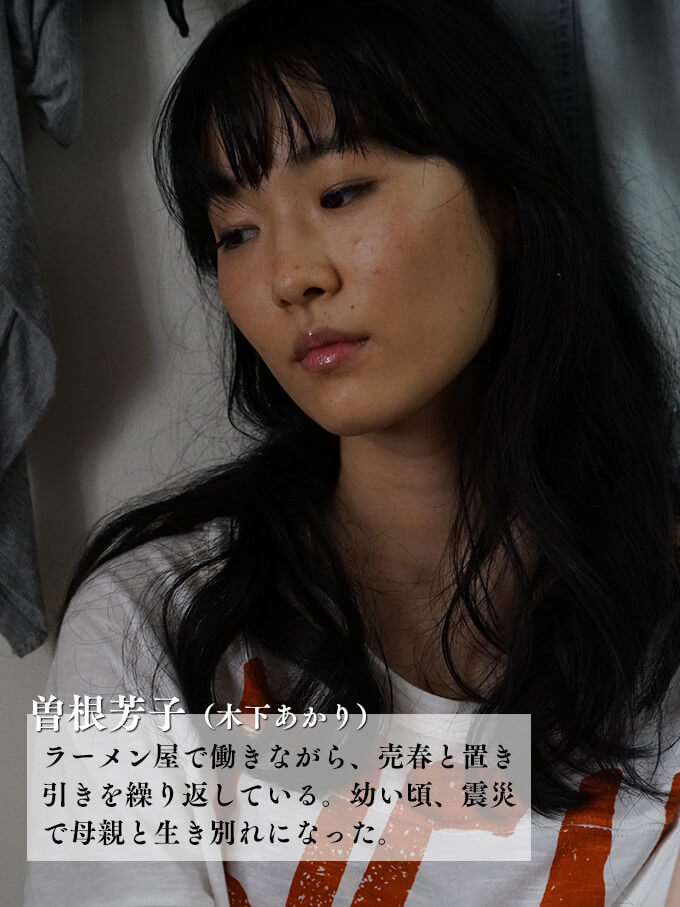

東日本大震災の被災者である芳子。原作でも芳子とその母セツは地震の被害に遭う。その時の言い知れぬ感情が芳子とセツを分断するのは共通している。

-

原作に登場する大学生による自殺研究会は「自殺機械」を制作し、“実験”を行おうとするが、映画ではこれがドローンに代わっている。ちなみに自殺研究会のリーダーの名は川崎敬三、かつての名司会者、俳優の名と同じである。

-

映画で登場する、主人公行きつけの居酒屋楕円という名は馬が走る競馬場の形から来ている。ちなみに、マスターの名前のオルフェ(オルフェーブル)は映画のオリジナル。

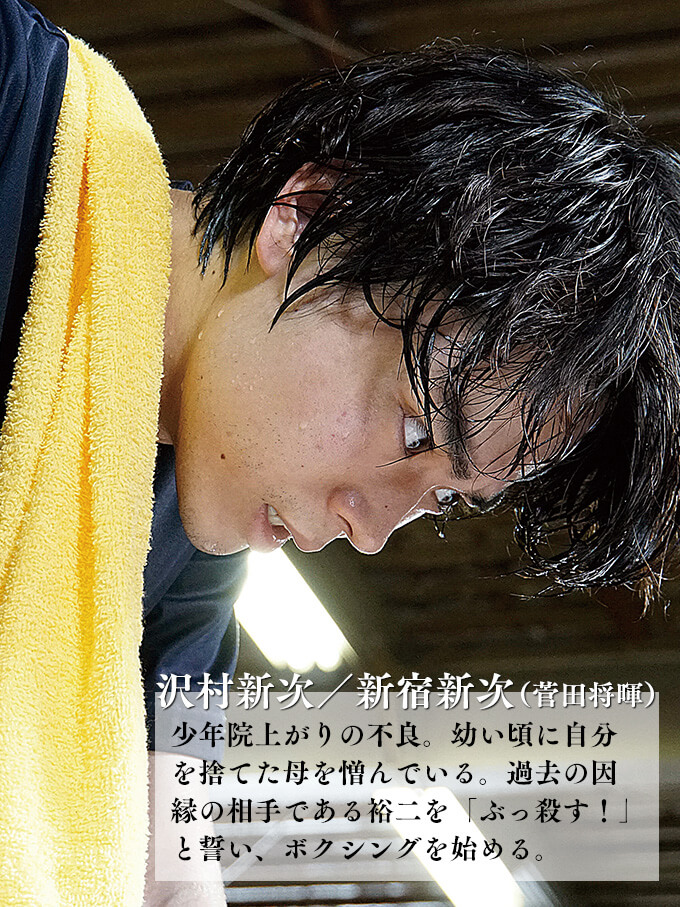

2016年8月。寺山修司が「あゝ、荒野」を書いてから半世紀が経った東京で、新たな荒野が生まれようとしていた。猛暑の中でクランクインをむかえた撮影はまさに始まりの始まり、三年前の新次が少年院に入るきっかけとなった乱闘事件のシーンで幕を開けた。表通りから一本入った狭い道には背伸びしたスーツに身を包んだ新次役の菅田将暉、劉輝役の小林且弥、裕二役の山田裕貴らの姿が見える。この道を端から端までフルに使い、新次と劉輝が裕二の奇襲に遭って追い詰められる一連を撮る。

岸組にはいわゆる「カット割り」というものが存在しない。本番前の「テスト」も基本的にはない。撮影の夏海光造は手持ちカメラで役者の動きにぴたりと寄り添い一挙手一投足を逃さない。その中から編集で極上の瞬間を掬い上げるべくテイクを重ねるのだが、菅田は毎回が一発勝負であるように、そのたびに全力疾走を繰り返す。初日から激しい体力戦となったが、これから待ち受ける日々への期待と楽しさが全身からみなぎっていた。

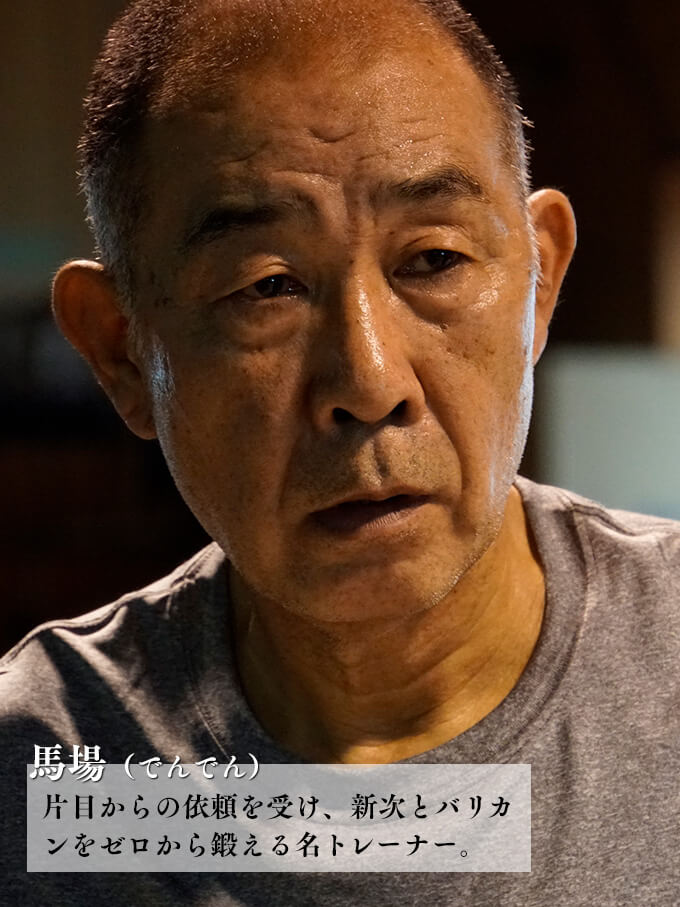

それから数週間後。バリカン建二役のヤン・イクチュンが現場入りした。昭和風な七三分けの髪型に地味ないでたちでおどおどと床屋のチラシを配る姿は『息もできない』等での強面なイメージとは別人のようだ。ヤンにとってのファースト・カットとなるこの日のシーンは、父親の暴力に脅えながら育ち、他者との関係を築けずに生きてきたバリカンが、初めて新次とボクシングに出会う記念すべきワンシーンである。慣れない外国での長期撮影、ボクサーを演じるためのハードな肉体的トレーニングに加え、散髪の技術、日本語のセリフ、吃音障害といった数々の難しい挑戦のともなうバリカン役に臨むにあたって、ヤンは韓国語に翻訳した脚本を読み込んで本番に備えていた。バリカンという複雑な人物の心情に深く分け入り、自分が生きてきた経験の中から似ているところを探して、バリカンを自分自身に寄せつけていく。監督でもあるヤンの役に対する緻密なアプローチは岸監督から「ミスター演技設計」と呼ばれるほどだった。

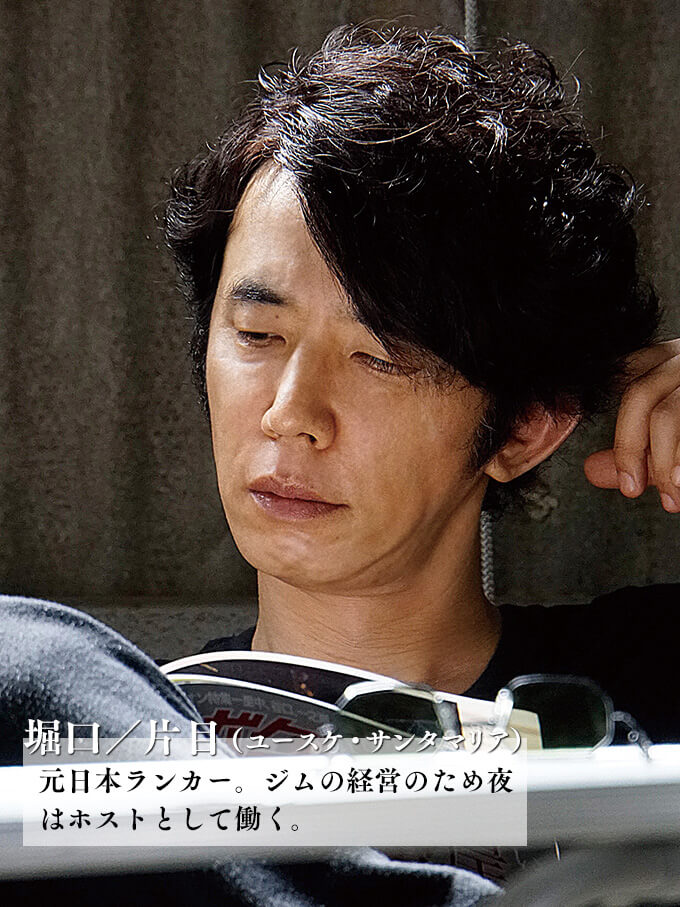

岸監督は編集でこのボクシングジムが「家」のように見えるカットを意図的に選び、名実ともに家族として形作った。ジムを出ていく新次にバリカンが行ってらっしゃいと手を振るヤンの芝居に触発され、そこから再構成していくことで、二人の仲もより近づいて見えるようになっていったという。奇しくもヤンは撮影中に「新次はバリカンにとって自分の家や親のような存在だったかもしれません。家庭という安全な場所から独立することは悲しいことでもあり、怖いことでもありますが、いつかは独立しなければならない」という発言を残していた。新次もバリカンもケアホームや床屋の職場では本来の自分を出すことができないでいるが、ジムは傷ついた者同士が一緒にいられる場所になっている。ちなみに二人がトレーニングで愛用している黄色いタオルは、経営者が同じであることから、ケアホームと同じものが使われている。

ボクシングのドラマと並行して描かれるのが自殺抑止研究会の活動である。

新次とバリカンを中心とした人間の普遍的な営みに対してより社会的なメッセージを反映させたパートだ。大規模な野外ステージを組んでのフェスティバルシーンでは、舞踏集団「大駱駝艦」に所属する現役の舞踏家が死から生への再生をテーマにオリジナルで振りを付けて踊り、一つの演目を作り上げた。

続く公開自殺のパフォーマンスでは、寺山の路上演劇を彷彿とさせるような実験的な趣向にライブ配信という設定をほどこし、山中崇が演じる電力会社のクレーム対応係「福島」のようなキャラクターが登場することで、震災後の日本社会の歪みをクローズアップする。

新次は母に捨てられ、バリカンは父から虐待を受け、しかも両家には深い因縁がある。新次の母・京子を演じた木村多江は、再会した新次との確執を体現するため、現場でも菅田とは「敢えて言葉を交わさないと決めて、話したいという気持ちが上手く京子に乗ったらいいなあと思いながら」演じた。母としての新次への愛と、女としての自分を守りたいという気持ちの間で激しく葛藤する京子は、新次VSバリカン戦の会場でその感情を爆発させる。「岸監督が私のお芝居を見て『最後のシーンで女が出るのか母が出るのか楽しみです』とおっしゃったんです。いざ試合シーンが始まってみると、生身の二人がリング上でぶつかり合うのを見て、京子もある意味けだものに近い状態になるんじゃないか、そうなりたいなと思いました。それで監督に『女でもなく母でもなく、人間としての京子が出ると思います』と言ったら、次の日に監督があのセリフをご提案くださったんです」と木村はふり返る。二人の闘いはそこに関わってしまった人間をも容赦なく巻き込んでいく。

海洋拳闘ジムを離れたバリカンは、一人の人間として新次と「つながる」ために、新次の絵を描いて憎もうとする。マンションの一室の壁一面が真っ白なキャンバスとなり、カメラが回ると、その前に立ったヤンは特徴的な目から大胆に描き始めた。それまでにも菅田の写真を見ながら何枚もの絵を自主的に描いていたヤン。「ずっと菅田さんの顔を見ています。菅田さんの鼻、菅田さんの口、菅田さんの目、菅田さんの髪……決して描きやすい顔ではないので難しくて、時間をかけて丁寧に描くしかない。描きながら感情が沸いてきたりもするので、バリカンを表現する上ではそういうことがすごく役に立っています」。

後篇の目玉となる新次VS裕二戦、新次VSバリカン戦の撮影は、格闘技アリーナとしても知られるディファ有明にボクシング用のリングを設置し、三台のカメラを駆使して五日連続で行われた。

だが本当の勝負はクランクインのはるか前から始まっていた。その一つは体づくりである。初心者からプロボクサーとなってリングに上がるまでがドラマとなっているため、菅田は「人生で初めて」本格的に体を鍛えることに挑んだ。もともと細身の体型だった菅田はまず増量からスタートした。その後、本番の一週間前まで炭水化物を減らしていき、一週間前からは完全にカット。そして試合の前日からすべての飲食を解禁する。するとちょうど当日に体のキレが最高の状態になる。主食はプロテインに鶏のささみやバナナ。それはやがてしなやかな筋肉となり、それまで着ていた洋服が似合わなくなるほどに鍛え上がっていた。

一方、ヤンは逆に減量からのスタートだった。当初、菅田との体重差は約20kgあったが、双方が62〜63kgを目安に増量と減量を試みた。ジムのロケセットでは真夏にサウナスーツを着込んで電気ストーブの前に座る異様な光景が見られ、体の表面に滲む汗がメイクなのか本物なのかわからなくなるほどだった。

最終日、ようやく死闘が終わった。あれだけの壮絶な試合をこなした後だというのに、菅田はさっきまで闘っていたリングで、ボクシング指導を一手に引き受けてきた松浦慎一郎に「スパーリングしようぜ」と声をかけている。

誰もが正気ではなかった。でもあの瞬間はそれが正義だった。極限まで命を燃やした人々はこれからどこへ向かうのだろうか。その答えはこの二部作を最後まで観終えたときに自ずと現れてくるだろう。